Parvenir à la liberté, entretien avec Géraldine Martineau

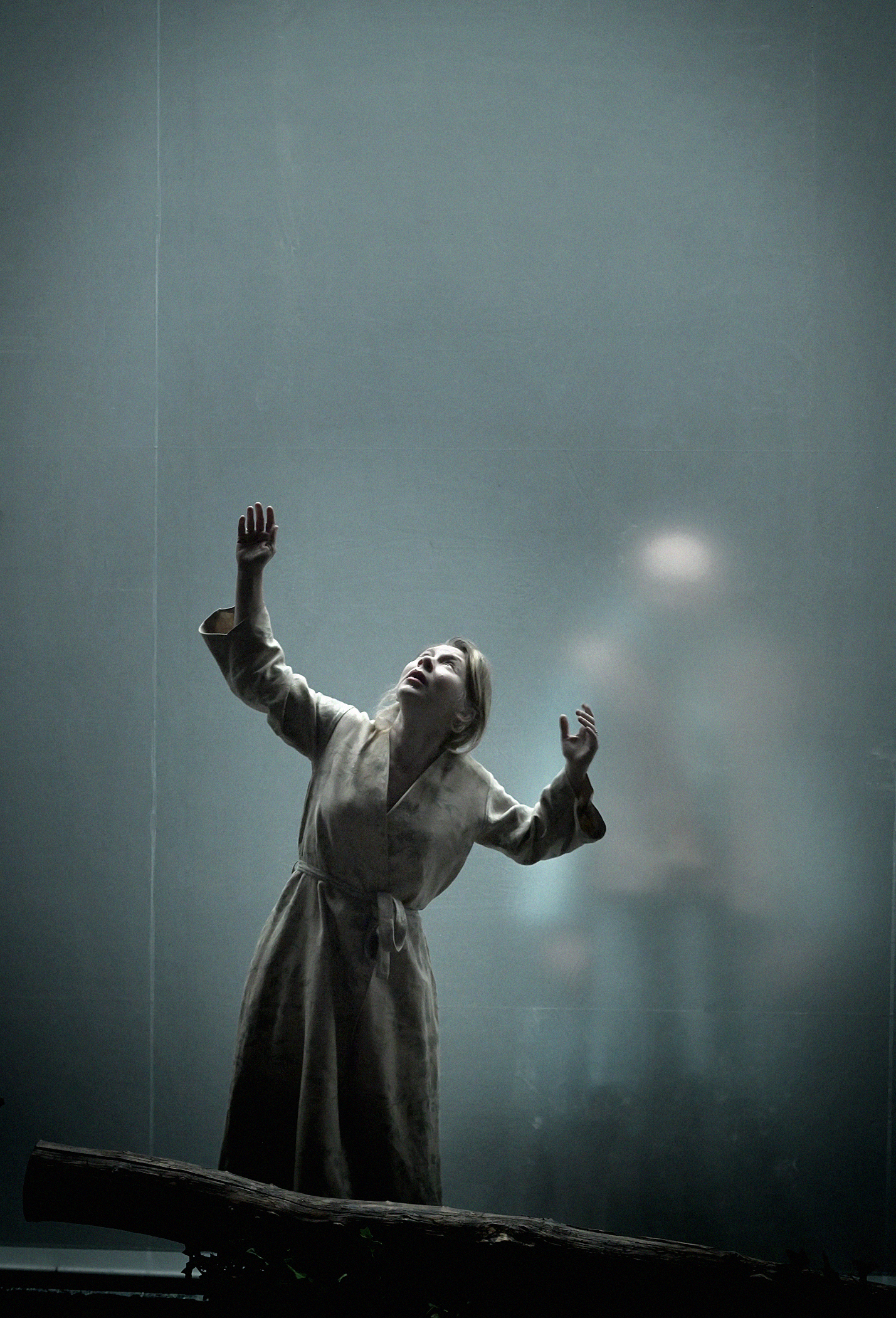

Rencontre avec Géraldine Martineau à l'occasion de sa mise en scène de La Dame de la mer de Henrik Ibsen, du 25 janvier au 12 mars 2023 au Théâtre du Vieux-Colombier.

Avec Alain Lenglet, Laurent Stocker, Benjamin Lavernhe, Clément Bresson, Géraldine Martineau, Adrien Simion, Elisa Erka, Léa Lopez

- Chantal Hurault. Sachant qu’une des premières pièces que vous avez jouées était Le Canard sauvage d’Ibsen par Yves Beaunesne, qu’est-ce qui a présidé au choix de mettre en scène La Dame de la mer ?

Géraldine Martineau. C’est une pièce très complète, avec une vaste palette de registres, et une part de surnaturel et d’effroi qui la teinte de mystère. L’histoire des Wangel et de leurs proches nous parvient à un moment de crise, à travers des préoccupations silencieuses, pétries de mensonges et de dénis. Dès lors, j’ai souhaité travailler le texte avec l’équipe en respectant les indices laissés en suspens, sans rendre les sous-couches trop explicatives. J’ai par ailleurs encouragé les comédiens à fouiller ce qui faisait écho en eux, intimement, afin que l’interprétation soit empreinte d’humanité.

- Chantal Hurault. Vos mises en scène puisent dans le répertoire une manière de penser le présent. En quoi La Dame de la mer fait-elle écho à notre monde contemporain ?

Géraldine Martineau. De telles pièces nous parlent d’aujourd’hui sans être dans un rapport frontal à l’actualité ; leur imaginaire élargit la pensée, avec ici une réflexion intéressante sur la question du féminin, et du féminisme. Offrir le rôle-titre à une femme, Ellida, n’était pas rien il y a cent trente-cinq ans ! Elle forme avec Bolette et Hilde, les filles du docteur Wangel, un trio de personnalités fortes portées par un désir d’émancipation. Chacune introduit selon un angle différent la thématique du libre-arbitre. À travers Wangel, c’est le patriarcat qui est ébranlé ; il remet en question son savoir médical et son statut de mari, jusqu’à l’effort exemplaire à l’époque de laisser choisir son épouse quant à leur séparation.

Le brio de la dernière scène est d’associer la liberté acquise par Ellida à la notion de responsabilité, seule voie possible pour qu’elle puisse s’accomplir. Ce n’est plus alors l’épouse qui est concernée, mais le couple lui-même. L’abcès crevé, une digue a cédé : tous deux se retrouvent, debout, comme dans un champ de ruines avec un travail de reconstruction commun à accomplir. Au-delà, la pièce aborde la difficulté à s’octroyer individuellement et socialement cette liberté de choix malgré le poids de la culpabilité ou des automatismes de pensée. Je pense précieux de revenir, avec de grands précurseurs comme le fut Ibsen, sur les questions de l’hérédité, des empêchements liés au passé ou aux secrets de famille. Ellida est aussi la figure, très contemporaine, de l’amoureuse découvrant le difficile statut de belle-mère sans trouver sa place dans cette famille recomposée.

- Chantal Hurault. Une autre thématique centrale, éminemment actuelle, est la libération de et par la parole. Comment la mise en scène prend-elle en charge ce processus ?

Géraldine Martineau. La mise en scène part du point de vue d’Ellida, ce qu’elle va devoir traverser pour parvenir à sa liberté, et par ricochet le chemin des autres personnages. C’est ainsi que Wangel, voyant son foyer dépérir et la dépression de sa femme s’accentuer, demande à Arnholm d’être le confident de sa femme. Il présage que parler de son passé pourrait la sauver en dénouant des liens obscurs. Arnholm, célibataire à l’âge déjà avancé, mènera de front deux conquêtes : la parole libérée d’Ellida et le cœur de Bolette. Ibsen offre ici un constat amer d’émancipation car, à l’image de sa belle-mère des années auparavant, Bolette cèdera aux propositions d’Arnholm moins par amour qu’animée par l’opportunité de partir, d’étudier, de voyager. En ce qui concerne Hilde, la jeune sœur, elle est dans un rapport de séduction ambigu, animée d’une sorte d’excitation morbide par rapport à Lyngstrand, qu’elle sait atteint d’une maladie incurable.

Ibsen plante ici la graine d’un personnage qui sera la protagoniste d’une future pièce, Solness le constructeur, publiée en 1882, soit quatre ans plus tard. Cette autre Hilde, plus développée, nous a aidés à trouver des clefs pour la nôtre. Je pense surtout au dénouement de Solness, lorsqu’elle réclame à l’architecte le dû de sa promesse d’antan en l’encourageant à monter au sommet d’une tour malgré son vertige, devenant la fiancée en deuil qu’elle fantasme ici auprès de Lyngstrand.

- Chantal Hurault. La Dame de la mer a été écrite alors que la psychanalyse en était à ses prémices. On sait que Freud admirait l’œuvre d’Ibsen. Est-ce une donnée importante dans votre approche de la pièce ?

Géraldine Martineau. La pièce nous parvient justement dans l’après-Freud, qui a mis des mots sur des concepts et des pathologies, dont l’hystérie qui commençait à être théorisée. L’intérêt tient dans ce qu’Ibsen pressentait ; son docteur Wangel tâtonne face à l’état de son épouse puis, faisant le constat de l’échec de la médecine traditionnelle, il cherche des alternatives. J’ai intégré des inter-actes plus symbolistes ou de l’ordre de l’inconscient, au service d’un passé auquel l’Étranger appartient, et autour duquel se cristallisent les angoisses d’Ellida. La Dame de la mer est une pièce sur le mystère féminin. Sujette à une volubilité émotionnelle, « aux flux et aux reflux » selon Wangel, Ellida implose à force de passivité.

- Chantal Hurault. Vous abordez ces thématiques au sein d’une scénographie en prise avec la nature. En quoi l’intime a-t-il besoin de ces territoires extérieurs pour s’exprimer ?

Géraldine Martineau. L’idée a été de regrouper les différents lieux en îlots au sein d’un espace unique, le jardin des Wangel avec, en arrière-plan, inaccessible, la mer, symbole de liberté. Ce lieu à la fois cloisonné et ouvert dit un manque d’intimité ; les confidences, amicales ou conflictuelles, peuvent être interrompues à tout instant. La scénographie évolue par strates. Obstruée par le brouillard, la profondeur de champ s’ouvre progressivement tout en maintenant une ambivalence entre ce qui existe réellement et ce qui est de l’ordre du fantasme. Ces paysages accompagnent particulièrement la crise émotionnelle d’Ellida. Le Stalker de Tarkovski a fait partie de nos inspirations pour cet environnement sombre et marécageux. Nous avions besoin de sentir la terre, la pluie, la boue pour entrer sur un terrain où les fondations ne sont pas stables. Mais la force visuelle n’empêche pas que les personnages soient de chair et d’os. L’influence des éléments sur Ellida, tout comme la présence énigmatique du marin, sont associées à un jeu incarné, rapide et charnel.

- Chantal Hurault. Après avoir monté La Petite Sirène d’après Andersen au Studio-Théâtre en 2018, vous choisissez avec Ellida un autre type d’ondine. Que retenez-vous de la dimension surnaturelle qui entoure ces créatures ?

Géraldine Martineau. La femme-poisson, c’est le désir absolu. La Petite Sirène et Ellida vivent toutes deux des parcours hors de ce à quoi la société les destinait. La Petite Sirène va jusqu’à se métamorphoser pour vivre sur terre à la rencontre de l’amour. Ellida, fille d’un gardien de phare peu fortuné, a également quitté la mer, son environnement naturel. Ces sirènes questionnent nos facultés à l’acclimatation, la façon dont le masque social conditionne notre aspiration à être « accepté ». Elles ont un tel besoin d’émancipation qu’elles risquent leur vie, quitte à se perdre. Malgré la violence de leur trajectoire, leur renaissance est d’une grande beauté.

Si La Petite Sirène appelait le merveilleux, La Dame de la mer convoque l’occulte. L’imaginaire d’Ibsen est habité des légendes du Nord. Contemporain de Maeterlinck, il fait partie de cette génération qui se penche sur l’âme, curieuse des pouvoirs de l’esprit, de la télépathie... Comme la Demoiselle aux rats dans Petit Eyolf, l’Étranger a une présence douteuse et fantomale, c’est un être à la fois fantasmé et bien réel. De ce même point de vue, l’enfant qu’Ellida a perdu et dont elle dit qu’il avait les yeux de l’Étranger me semble l’émanation, concrète, de ces familles construites sur le mensonge. Il y a un empêchement psychique dans cette malédiction ; ne nous privons pas de penser que c’est sa culpabilité qui tue aussi l’enfant d’Ellida. Ce n’est évidemment pas cartésien, mais il faut y croire pour épouser la splendeur du théâtre d’Ibsen.

Entretien réalisé par Chantal Hurault

Responsable de la communication et des publications du Théâtre du Vieux-Colombier

Photographies © Vincent Pontet